http://www.watz-up.fr/critique-elysium-7248/

http://www.watz-up.fr/critique-lone-ranger-naissance-dun-heros-7418/

Bonne lecture et bon ciné !

Place des palabres

http://www.watz-up.fr/critique-elysium-7248/

http://www.watz-up.fr/critique-lone-ranger-naissance-dun-heros-7418/

Bonne lecture et bon ciné !

Critique : Promised Land de Gus Van Sant

Un film subtil sur le combat contre le capitalisme. Un Gus Van Sant mineur, porté par le charisme de Matt Damon.

Steve Butler (Matt Damon) est engagé par la société Global pour convaincre les habitants d'un petit village de permettre l'extraction de gaz de schiste sur leurs terres. Mais l'arrivée d'un enseignant connaisseur et d'un activiste écologiste vont compliquer la tâche du représentant... Censé être le premier passage de Matt Damon derrière la caméra, ce dernier a préféré confier Promised Land (qu'il a écrit avec John Krasinski) à son fidèle ami Gus Van Sant (avec lequel il avait déjà travaillé sur Will Hunting notamment). On pouvait s'étonner que ce génie du cinéma d'auteur maintes fois récompensé à Cannes (Elephant, Last Days, Paranoid Park) accepte à la dernière minute un projet qui semblait reposer sur le doute de son créateur ; chose que le réalisateur a étonnamment réutilisée.

Disons-le d'emblée : Promised Land n'est pas un grand Gus Van Sant. Habitué à des longs-métrages qui avaient un regard parfois dur (mais jamais sans espoir) sur l'Amérique, il ne s'était jamais attaqué au genre du « film dossier », dénonçant de manière plus explicite les puissants de ce monde. Pourtant, il part à l'encontre des clichés inhérents au type (les gentils écolos contre les méchants capitalistes, métaphore de David face à Goliath) en se posant du côté des représentants de la multinationale. Steve et sa collègue Sue (incarnée par l'excellente Frances McDormand) sont sympathiques et attachants. Bien qu'un peu cyniques, ils ne font finalement que leur job. Steve est même un idéaliste. Il croit que l'argent offert à ces campagnards va leur permettre de pouvoir vivre tranquille et de promettre un avenir à leurs enfants, particulièrement durant ces temps de crise. Il tente de se défendre en disant à tout le monde : « I'm not a bad guy. » (Je ne suis pas un salaud). On comprend alors vite que le débat autour du gaz de schiste intéresse peu Gus Van Sant, qui s'en sert presque comme d'un MacGuffin, préférant insister sur l'aspect qu'il maîtrise : le social.

En effet, Promised Land vaut principalement pour ses personnages touchants et justes. Devant faire du porte-à-porte pour avoir les signatures de la population, Steve et Sue découvrent alors de vraies personnalités, à travers des dialogues savamment écrits, qui, même s'ils restent dans un certain éloge de l'Amérique conservatrice, sont à mille lieues des clichés « red-necks ». Malheureusement, en enchaînant trop ce genre de séquences dans une mécanique bien huilée, la sensation de déjà-vu apparaît, et les défauts du film n'en sont alors que plus probants. La réalisation principalement, Van Sant nous ayant habitué à une mise en scène plus inspirée (certainement due là encore à la relève de dernière minute). Il ne fait ici qu'alterner champs contre-champs et plans aériens pour accentuer le présence de ses personnages sans oublier la Terre Promise pour laquelle ils se battent.

Au final, l'intérêt de Promised Land réside ailleurs. Comme sur la majorité de ses derniers rôles (L'Agence pour ne citer que lui), le film repose essentiellement sur les épaules de Matt Damon. Il faut dire que le beau gosse à la tchatche facile a fait du chemin depuis Will Hunting (dont le scénario lui permit de remporter son premier oscar avec Ben Affleck). Symbole de l'insouciance, de l'espoir et du rêve américain chez Gus Van Sant, son air est depuis devenu plus grave, tout comme celui de son copain (dont il suffit de voir la gueule mal rasée dans Argo). Le personnage de Steve lui était alors tout indiqué, celui-ci ayant réussi à fuir sa campagne natale qui ne lui offrait aucun avenir. Mais c'est avec son twist inattendu dans son dernier quart d'heure que Promised Land se rattrape véritablement. Nous découvrons (attention spoilers !) que la menace représentée par l'écologiste n'est en réalité qu'un plan de Global pour assurer la vote des habitants. Ce brusque retournement accentue encore plus l'aspect anti-manichéique du film, mais n'amène le spectateur qu'à être d'autant plus déçu par le happy-end moralisateur.

Cependant, cette fausse alerte oblige Steve à se battre contre lui-même, à fouiller dans son passé, pour finalement garder son honneur tout en ouvrant les yeux. Ce combat presque schizophrénique (renforcé dès le début du film par un plan où il se regarde dans un miroir) n'est pas sans rappeler celui d'un acteur envers son personnage. En vérité, Gus Van Sant utilise le talent et le charisme de son acteur pour non pas dénoncer l'extraction du gaz de schiste, mais les productions de la Terre Promise qu'est Hollywood. Des productions difficiles, amenant parfois (souvent) à privilégier l'argent à l'art. Des productions difficiles qui ont empêché ici le créateur du projet de le réaliser. A cause de ses quelques défauts, on peut se demander à la sortie de Promised Land si Matt Damon, (avec plus de temps) n'aurait pas pu faire mieux que Gus Van Sant. Ce dernier livre en définitive un long-métrage sensible mais avant tout un véritable film anti-capitaliste, bien que l'exemple dénoncé ne soit pas forcément celui que l'on attendait.

États-Unis (1h46)

Avec Matt Damon, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, John Krasinski...

Scénario : Matt Damon, John Krasinski.

Distributeur : Mars Distribution

Note : 14/20

Critique : Les lendemains de Bénédicte Pagnot

Audrey découvre la vie adulte et perd ses illusions... Un premier film satisfaisant qui traite avec justesse de la génération et de son regard envers la politique.

Audrey, jeune bachelière, quitte sa famille et ses amis pour continuer ses études. Au contact de sa colocataire, elle découvre le militantisme politique. Mais elle doute, ne sait pas en quoi croire. C'est alors qu'elle rencontre un membre du GRAL, un « squat politique » (comme ils aiment s'appeler) qui va lui offrir une nouvelle vision du monde... Pour son premier long-métrage de fiction, Bénédicte Pagnot, tout droit sortie du documentaire, montre son envie de réalisme. Elle tourne en numérique et délivre de longs plans (souvent à l'épaule), en posant intelligemment sa caméra au milieu de l'action. Ses personnages paraissent alors totalement naturels, comme s'ils venaient...d'un documentaire.

Divisé en deux parties, Les lendemains dévoile clairement son aspect bipolaire. Dans la première, si Audrey ne fait qu'observer et parfois commenter les actions du groupe, elle en devient vite un membre dans la deuxième. Elle sera alors témoin et/ou responsable d'actes de plus en plus radicaux, bien qu'elle ne soit pas toujours d'accord avec les idées des autres. Les personnages de la cinéaste sont attachants, même s'ils peuvent être parfois exaspérants dans leur idéologie quelque peu fumeuse (pour certains). Elle contraste leur lucidité envers la politique avec leur utopie (leurs discours sont parfois drôles). Lorsque Audrey rencontre Gwen, celui-ci fait l'amuseur de rue, mais ne veut pas d'argent. Elle lui demande alors quelles sont ses motivations, et il lui répond : « Pour que les gens se posent des questions ». C'est également la volonté de la réalisatrice, qui sait pertinemment que son film ne risque pas d'être un objet de révolution. Et le spectateur se pose alors de vraies questions par rapport à l'utilité de l'individualisme et des mouvements de groupe (là encore contrastés).

Cependant, Pagnot mêle également à son réalisme une certaine idéalisation. Si elle cherchait une identification à Gwen, elle en trouve en définitive dans tous ces personnages, mais pas forcément pour le meilleur. L'ambiance du squat est assez bon enfant et malgré une grande justesse de ton, la cinéaste ne peut s'empêcher de tomber dans quelques clichés inhérents au cinéma français, principalement sur les comportements (ici, la coloc' militante qui ne mange pas de viande parce qu'on fait mal aux animaux et que du bio parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans !). En ne voulant donner que le point de vue d'Audrey, qui ne fait finalement que jouer au mouton de Panurge, elle édulcore son film en ne prenant jamais parti sur les questions politiques. L'action de la réalisatrice paraît alors aussi vaine que celles de ses protagonistes. Dommage pour un film engagé !

Heureusement, elle se rattrape sur l'aspect social, élément majeur des Lendemains, reflété par son personnage principal. L'insouciance d'Audrey lorsqu'elle obtient son bac (scène superbement filmée par la réalisatrice qui capte sa fébrilité) et la jolie frimousse de Pauline Parigot (une actrice à suivre) laissent place par la suite à sa désillusion. Son regard devient alors plus grave, perdu. Et si la fin peut paraître prévisible, elle était inévitable. Les cadres deviennent de plus en plus oppressants, des allées d'un train aux squats, d'abord entourés de barrières puis murés. La cinéaste a compris comment transmettre le sentiment d'enfermement de son héroïne au spectateur. Pourtant, malgré le replis de ses protagonistes sur eux-mêmes, ils représentent leur génération. Les dialogues entre Audrey et sa meilleure amie, Nanou, en sont les meilleurs exemples. Elles sont filmées dans des lieux publics (un abri-bus ou le banc d'un parc) et les sons de la ville les entourent. Malgré les maladresses d'un premier long-métrage (quelques baisses de rythme notamment), Bénédicte Pagnot réussit donc à livrer un film actuel et sensible sur la jeunesse. Une jeunesse qui a perdu tout espoir en la politique. Une jeunesse qui a, définitivement, perdu son âme d'enfant.

2013

France (1h55)

Avec Pauline Parigot, Pauline Acquart, Victor Guillemot, Louise Szpindel...

Scénario : Bénédicte Pagnot, Emmanuelle Mougne.

Distributeur : UFO Distribution

Note : 14/20

Critique : Oblivion de Jospeh Kosinski

Un film de science-fiction impeccable sur le plan technique mais qui se perd dans un scénario fourre-tout.

En 2077, la Terre n'est plus qu'une planète dévastée après une longue guerre contre des extraterrestres. Bien que les Humains l'aient gagné, ils n'est plus possible de vivre sur la planète bleue, et la population a été déportée sur Titan. Cependant, quelques équipes restent pour entretenir des drones surveillant les machines qui exploitent les dernières ressources sur la surface, avant le départ final. Jack Harper (nom quasi-similaire à Jack Reacher, mais passons...) fait partie d'une de ces équipes. Se posant sans cesse de nombreuses questions depuis son « effaçage mémoire obligatoire », il se remet définitivement en cause quand il découvre Julia (Olga Kurylenko) sur le site d'un mystérieux crash. Après son déroutant Tron l'héritage, Joseph Kosinski continue dans le genre de la science-fiction, cherchant toujours, malgré son important budget, à fuir le simple divertissement.

Après une intro claire nous expliquant comment la Terre est devenue déserte, il nous semble que le cinéaste a réussi son défi. Il ne se passe pas grand-chose et Tom Cruise subit à peine quelques attaques des « Chacals » (comme ils les appellent) dans la première partie du film (c'est à dire environ 45 minutes). Comme sur son précédent long-métrage, Kosinski prend le temps de nous poser dans son univers absolument sublime. Le Cinémascope lui permet de donner des panoramas impressionnants de notre planète vide, et la musique enivrante de M83 (qui livre un travail tout aussi honorable que celui des Daft Punk sur Tron) renforcent la solitude de Jack ainsi que l'aspect sensoriel d'Oblivion. Passant d'un ciel changeant aux décors rocailleux (sans pour autant oublier ses personnages), la mise en scène du réalisateur ne fait qu'accentuer l'orgasme technique (excusez l'expression !). Cadrant en amorce ou amenant petit à petit les restes de la civilisation humaine dans le champ (rappelant parfois La planète des Singes), de l'Empire State Building à une intrigante bibliothèque, la place de l'Homme dans le monde n'a jamais paru si éphémère, en comparaison avec les quelques souvenirs qui subsistent dans l'esprit de Jack.

Il est d'ailleurs amusant de constater que le choix de Tom Cruise pour le rôle principal n'est certainement pas un hasard. Lui-même oublié par Hollywood, il persiste pourtant à revenir sur le devant de la scène, tels les souvenirs de son personnage. Homme d'action qui n'oublie pas d'être profond, il tient également à nous rappeler que s'il a cinquante ans, le bougre est toujours prêt à sauver le monde. Malheureusement, c'est en partie lui qui mènera le film à sa perte. La deuxième partie d'Oblivion se tourne vers l'ode à son acteur principal, à la manière du récent Jack Reacher. Le scénario devient confus et le réalisateur enchaîne les twists mal répartis (en plus d'être parfois incohérents). Les scènes d'action, quant à elles, bien qu'elles soient jolies, semblent (encore) tomber comme un cheveu sur la soupe.

Oblivion connaît en définitive la même froideur que Tron l'héritage. En plus des couleurs (la combinaison de Jack, la base high-tech) et des paysages islandais, le film comporte peu de personnages secondaires. Le sentiment de malaise fonctionne et renforce la présence d'une force supérieure omnisciente (Tom Cruise semble prisonnier de la Terre pourtant vide). Mais cela sert surtout à cacher la médiocrité de Joseph Kosinski en ce qui concerne la psychologie de ses personnages. Certes, ceux d'Olga Kurylenko (aussi perdue que ne l'était Jeff Bridges dans Tron) et d'Andrea Riseborough (tout en retenue) ne sont pas les pires et apportent la touche romantique du film. Le cinéaste tente de filmer la première en l'effleurant, à la manière de Terrence Malick dans A la merveille, mais sans en avoir le génie. Le vrai problème vient en réalité du groupe de survivants. Caricatural au possible, on en vient à se demander comment on peut encore donner à Morgan Freeman un rôle comme le sien, surtout pour ne le faire apparaître que dix minutes à l'écran !

Au final, Joseph Kosinski a été trop gourmand. Il cherche à traiter tous les grands thèmes de la SF (la crise d'identité, le voyage dans l'espace, le clonage, la rébellion, etc) pour livrer un gloubiboulga qui n'arrive pas à être pertinent. Le réalisateur a en définitive commis la même erreur que sur Tron l'héritage : il n'a pas su quoi faire de son univers, pourtant si riche, et a cédé aux producteurs en s'éloignant de la science-fiction métaphysique qu'il promettait. Les références aux classiques du genre, de 2001 à Wall-E en passant par Star Wars et Matrix, deviennent alors vite exaspérantes. Si de nombreux films de science-fiction doivent sortir cette année (Star Trek Into Darkness, Pacific Rim, etc), principalement des adaptations, Oblivion s'annonçait comme une œuvre originale et novatrice. Si à travers ce long-métrage, on ressent l'intention de Kosinski à s'inscrire dans les références de la SF, il n'y arrive (encore) que sur le plan technique. S'il n'en est pas pour autant oubliable, pas sûr qu'après un effaçage mémoire, des souvenirs d'Oblivion subsistent dans votre esprit.

2013

États-Unis (2h06)

Avec Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman, Andrea Riseborough...

Scénario : Joseph Kosinski, Karl Gajdusek, Michael Arndt. D'après l'œuvre de Joseph Kosinski et Arvid Nelson.

Distributeur : Universal Pictures International France

Note : 12/20

Critique : Tron l'héritage de Joseph Kosinski

Pour la sortie de son nouveau film, Oblivion, revenons sur le précédent long-métrage de Jospeh Kosinski, qui n'est autre que la suite du cultissime Tron.

Une salle obscure décorée de bornes d'arcade sous bâches, de la musique des années 80 prisonnière des murs, et une façade dont les néons semi-éteints forment le mot FLYNN'S. Nous voilà replongés dans le monde de Tron, film culte pour les geeks du monde entier. Novateur et complexe, de par sa technique mais aussi de par son scénario, le film est une sorte d'Alice au pays des merveilles dans le monde de l'informatique, à une époque où celle-ci commençait seulement à se populariser. Après trente ans d'attente de la part de Disney, les papas de Mickey ont enfin décidé de sortir une suite, dans laquelle le fils de Kevin Flynn (le héros du premier épisode) retrouve son père disparu dans l'univers numérique qu'il a créé. A cause de son univers riche, cet « héritage » ne pouvait pas être offert à n'importe qui. Et pourtant, personne n'aurait parié sur Joseph Kosinski, ancien publicitaire spécialisé dans l'infographie, pour réaliser ce nouveau volet !

Il faut croire que si le bonhomme n'a jamais fait de blockbusters, il en a compris les mécaniques. Ambitieux, il se permet même de défier Avatar (sorti quelques mois plus tôt) sur le terrain de la performance capture et de la CGI qui te déchire la rétine ! S'il se plante sur le premier (CLU, le double de pixels de Kevin Flynn, a des expressions aussi profondes que celles de Tom Hanks dans Le Pôle Express), il faut avouer que replonger dans la Grille (le monde numérique créé par ce même Flynn) donne un sacré coup de vieux à l'original. Les décors sont magnifiques et prouvent la qualité de designer du réalisateur. Alors qu'au début du film, les faisceaux de lumière servent à illuminer une époque révolu (et ainsi offrir un instant « Madeleine de Proust » aux nostalgiques des eighties), les couleurs flashy du monde de Flynn reflètent l'époque actuelle. Les lignes se courbent. Tout semble lisse et reflète quelque chose.

Si le cinéaste promulgue l'éloge de la technologie, il n'oublie jamais le contraste avec le passé. Ainsi, l'appartement de Flynn, qui a bien vieilli entre temps, mélange les formes et matières lisses modernes à un mobilier baroque. C'est dans ses moments que Tron l'héritage montre tout le talent de son réalisateur concernant la mise en scène. Les plans jouent sur la symétrie de la Grille, monde utopiste régi par un programme qui ne désire que la perfection. Les concepteurs (comme ils les appellent) fuient comme ils peuvent dans les cadres dantesques de Kosinski qui n'oublie pas de s'attarder sur ses décors. Mais dans cet univers où l'on ne voit jamais le jour, et où l'orage gronde continuellement, il y a finalement des liens avec le « vrai » monde. Les effets de net et flou renforcent les imperfections de la Grille, avant que le réalisateur n'introduise le personnage de Quorra (Olivia Wilde), la dernière des ISO (des êtres constitués d'algorithmes mais nés dans la Grille comme des êtres vivants), peuple considéré impur par le méchant de service et donc exterminé (le lien avec la Shoa est assez explicite).

Cependant, ces quelques éléments ne sont que la face caché de Tron l'héritage, qui déçoit sur la majeure partie de son scénario. Certes, un jeu vidéo se répète obligatoirement à cause de son gameplay (façon de jouer pour faire simple), mais était-il nécessaire que Sam Flynn connaisse pratiquement au détail prêt les même aventures que celles son père ? De plus, les scènes d'action étaient-elles forcées de souvent tomber comme un cheveu sur la soupe ? En privilégiant l'éloge du jeu vidéo, Kosinski en amène les mécaniques qui ne fonctionnent pas dans un film. Alors oui, c'est sympa d'avoir des combats (superbement chorégraphiés d'ailleurs) rappelant les classiques deathmatchs des jeux en ligne ou encore une séquence gratuite basé sur les shoot'em up, mais cela ne fait strictement pas avancer le scénario, qui a pourtant tellement à dire !

Si, dans les quelques lignes qui ont précédé, vous aviez l'impression que je m'exprimais dans un vieux dialecte sud-asiatique, c'est que avez décelé l'autre principal défaut de Tron l'héritage : sa froideur, aussi bien dans son univers qu'envers le spectateur. Le courage de Joseph Kosinski et de Disney à créer un film non familial était honorable. Malheureusement, et bien que le film ait cartonné au box-office, il n'est véritablement destiné qu'à un public connaisseur, et laissera tous les autres indifférents. En ce qui concerne les personnages, si on peut justifier le manque d'histoire et d'émotions de certains par le fait que ce sont des programmes informatiques, la relation entre Sam et Kevin et juste abominable. Là où l'héritage du titre prenait tout son sens, le réalisateur l'illustre par des dialogues insipides. Et même si on ne se lasse pas de la présence de Jeff Bridges à l'écran (qui semble aussi déboussolé que son personnage), Garrett Hedlund exaspère par moments dans son rôle de teenager en quête d'identité depuis la disparition de son père.

Finalement, Joseph Kosinski est à l'image de Kevin Flynn. En voulant aller toujours plus loin et en délaissant l'humain pour le virtuel, il a perdu le contrôle de sa création. Cet avertissement sur les dangers de la science contraste d'ailleurs quelque peu avec la vitrine technologique qu'il nous ait donné de voir. Et après tant de noirceur et de froideur assistée par la mise en scène ingénieuse du réalisateur (son utilisation du numérique particulièrement), ce dernier n'oublie pas le bon vieux monde réel pour un happy-end sur fond de lever de soleil (mais on retiendra tout de même que le film est bien plus sombre qu'une habituelle production Disney). Que l'on aime ou pas Tron l'héritage, une question demeure à la fin : Peut-on faire un bon film en ne faisant que repousser les limites de la technologie, bien que cela paraisse pertinent ? A vous de voir. Néanmoins, il faut tout de même reconnaître le travail d'orfèvre sur le plan visuel mais aussi sonore de Kosinski. Les bruitages aident à l'aspect enchanteur et la bande originale des Daft Punk (l'une des plus grandes de la décennie), mélange parfait d'électro et d'orchestre symphonique offrant des thèmes majestueux, justifie à elle seule le visionnage. Alors, prêts à entrer dans la Grille ?

2010

États-Unis (2h06)

Avec Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner...

Scénario : Adam Horowitz, Richard Jefferies, Edward Kitsis, Michael Arndt. D'après les personnages de Steven Lisberger et Bonnie MacBird.

Distributeur : Walt Disney Studios Motion Pictures France

Note : 13/20

Critique : Mariage à l'anglaise de Dan Mazer

Un comédie british originale sur l'après-mariage offerte par un professionnel de l'humour trash et un casting à tomber.

Josh et Nat vivent d'un amour fou depuis leur rencontre, et se marient quelques mois plus tard. Mais alors que personne ne leur donne un an avant de se séparer, le couple voit lui-même les soucis du quotidien prendre le dessus sur leur idylle. Seraient-ils aller trop vite ? Sont-ils vraiment fait l'un pour l'autre ? Tant de questions qui vont prendre de l'importance à mesure que Chloe, l'ex de Josh et Guy, un des clients play-boy de Nat, vont entrer dans leur vie. Ultra codifié, le genre de la comédie romantique lasse depuis quelques années, bien que le public soit toujours au rendez-vous. Ainsi, quand on sait que le film est produit par Working Title, l'un des pionniers du genre (c'est à lui que l'on doit des classiques comme Quatre mariages et un enterrement ou encore Love Actually) et réalisé par Dan Mazer, collaborateur de Sacha Baron Cohen (il a travaillé entre autres sur les scénarios de Borat et de The Dictator), il y avait de quoi espérer.

Tout d'abord, on peut se réjouir de la forme inhabituelle du film, qui débute par le mariage de Josh et Nat, événement prenant généralement la place du happy-end. Lucide, le réalisateur alterne l'humour trash qu'on lui connaît (attention, dans tous les films auxquels il a participé, un pénis apparaît à l'écran ; vous êtes prévenu !) aux blagues pince-sans-rire so british, qu'il dose assez habilement. Il arrive également à créer à partir de situations que tous ont connu (les repas chez la belle-famille notamment) des moments de gêne absolument jouissifs. Après, comme on peut s'en douter, le soufflet retombe quelque peu dans la deuxième partie du film, qui est obligée de traiter plus en profondeur l'aspect romantique. Mais le cinéaste est malin, et réutilise les codes du genre (la course sous la pluie par exemple) pour mieux les détourner.

Néanmoins, le propos réjouissant que traite le film dérange également. L'amour doit-il se soumettre aux normes que lui imposent la société ? Et finalement, quelles sont ces normes ? A travers son quatuor un peu loufoque, formé de deux couples qui ne sont pas bien mélangés, le cinéaste montre bien que l'amour est un sentiment incontrôlable et que l'on peut se tromper d'âme sœur. D'une table de billard autour de laquelle les personnages tournent dans un jeu d'hypocrisie et de répliques vaches aux rues pavées et colorées de Londres, Mazer renforce son message par une mise en scène soignée et intelligente. Il emploie la symétrie et les formes géométriques de la capitale anglaise pour encadrer ses protagonistes dans le cadre, et ainsi refleter leur emprisonnement et leur impossibilité de s'épanouir de ce monde. Le montage alterné ne fait qu'ajouter à ce parallélisme qui annonce petit à petit un happy-end que l'on n'attend pas forcément.

Mais Mariage à l'anglaise vaut aussi énormément pour ses acteurs. La très classe Rose Byrne prouve définitivement qu'elle est à l'aise dans le registre comique. Rafe Spall (le biologiste très con de Prometheus) excelle dans son rôle de grand gamin qui n'est pas sans rappeler Mark Whalberg dans Ted. Anna Faris est étonnante : son personnage timide est en totale contradiction avec les foldingues qu'elle interprète habituellement (dont celle dans The Dictator). Et Simon Baker justifie à lui seul le visionnage du film. Toujours aussi classe, notre Mentalist adoré s'amuse dans son rôle de charmeur américain. Même si le paroxysme pour les zygomatiques est atteint au milieu du film, dans une séquence de déclaration d'amour ratée qui vous donnera horreur des colombes (séquence que les producteurs ont eu la bêtise de mettre dans la bande-annonce !), le casting joue le jeu et contribue ainsi à la réussite de Dan Mazer sur la durée. Certes, l'humour anglais ne plaira pas à tout le monde, et on peut regretter que le romantisme prenne le dessus sur le côté graveleux, bien qu'il soit loin d'être régressif. Cependant, Mariage à l'anglaise surprend, pas suffisamment pour devenir un classique, mais suffisamment pour que l'on se réjouisse de son courage à dépoussiérer un genre aussi balisé que la comédie romantique.

2013

GB (1h37)

Avec Rose Byrne, Rafe Spall, Simon Baker, Anna Faris...

Scénario : Dan Mazer

Distributeur : StudioCanal

Note : 14/20

Critique : Effets secondaires de Steven Soderbergh

Une intrigue hitchcockienne pour le dernier film de Steven Soderbergh, toujours en pleine forme. Un final élégant, servi par d'excellents acteurs.

Il l'avait annoncé lui-même, officiellement : Steven Soderbergh ne réalisera plus de films pour le grand écran après Effets secondaires (il lui reste cependant Behind the Cadelabra à présenter sur la chaîne HBO). De quoi nous rappeler que ce réalisateur caméléon et à l'imagination foisonnante a mis en scène vingt quatre long-métrages (et en une période incroyablement courte). Même si sa carrière a connu quelques bas (non non, je ne citerais pas Ocean's Twelve), il faut reconnaître que ce petit génie aura fasciner les cinéphiles, de Sexe, mensonges et vidéos à Contagion. Pour ce dernier tour de piste dans les salles obscures, on peut tout d'abord s'étonner de l'aspect quasi minimaliste de son nouveau crû. Si quelques références subtiles sont faites à sa filmographie, Soderbergh évite le film testamentaire (de toute façon, depuis Gran Torino, on ne fait pas mieux dans le genre) pour livrer un final discret, mais malin et jouissif.

Emily (Rooney Mara) voit son mari trader (Channing Tatum) sortir de prison après quatre ans d'attente. Mais leur couple bat de l'aile, et Emily tombe en dépression. Elle consulte alors le Dr. Banks (Jude Law) qui lui prescrit un nouvel antidépresseur : l'Ablixa. Mais un soir, durant une crise de somnambulisme, elle tue son mari. Acte conscient ou effet secondaire du médicament ? Rien n'est moins sûr. Comme beaucoup d'autres, je vous déconseille de lire cette critique si vous n'avez pas vu le film, car je risque de dévoiler certains éléments de l'intrigue. Intrigue tordue par ailleurs, constituée de moult fausses pistes et manipulations. Écrite par Scott Z. Burns (déjà scénariste de The Informant! et de Contagion), ce dernier s'amuse à brouiller les pistes entre simulation et véritable folie, entre fiction et réalité (certains médicaments cités existent, d'autres pas), entre drame moderne et thriller hitchcockien. En effet, les références au maître sont nombreuses. Au lieu d'une construction non-chronologique comme utilise une majorité des films à complot récents, Soderbergh privilégie une narration linéaire (il n'y a qu'un flash-back vers la fin, comme le faisait Hitchcock). Les femmes sont également manipulatrices, cliché sympathiquement réemployé par le réalisateur. Il s'inspire du meilleur du passé pour son film, rappelant une réplique du Dr. Banks : « Pour imaginer le futur, replongez dans le passé. »

Si le début du film insiste sur la critique intelligente de la médecine (plus précisément la confiance aveugle des Américains envers les traitements), Soderbergh la délaisse quelque peu par la suite pour appuyer son intrigue, fascinante de bout en bout. Le cinéaste joue avec son spectateur. Il lui laisse quelques indices, telles des images subliminales, qui alerteront par la suite (comme ce plan incroyable où la moitié du visage d'Emily se retrouve déformée dans le reflet d'un miroir). Mais c'est surtout par sa mise en scène que le réalisateur impressionne. De la façon intimiste et parfois inquiétante de filmer l'appartement et le cabinet de Jude Law (avec plein de petites lampes, rappelant le travail de David Fincher sur l'habitat de Brad Pitt dans Seven) à sa vision froide de New-York, Soderbergh prouve qu'il sait travailler ses plans et ses décors. Il ressort de la Grosse Pomme les formes géométriques, créant de nombreux cadres dans le cadre. La comparaison avec l'asile psychiatrique semble évidente, et la sensation d'emprisonnement des personnages atteint le spectateur. Cependant le cinéaste n'en oublie pas l'essentiel d'un film psychologique : les gros plans, qu'il utilise au bon moment pour sublimer ses acteurs, tout en contrastant le net et le flou.

Steven Soderbergh est un grand directeur d'acteurs. De la saga des Ocean's à Contagion, il a toujours su réunir les castings les plus fous. Cette fois-ci, il choisit des acteurs avec lesquels il a déjà travaillé (Channing Tatum et Catherine Zeta-Jones) pour faire un lien avec le reste de sa filmographie, mais ne les cantonne qu'à des seconds rôles. Jude Law est bien sûr l'exception. Parfait dans son personnage de psychologue dépassé, le beau mec en costard tout droit sorti de ses pubs Dior (ce n'est pas une critique) sert avant tout (il faut se l'avouer) de tête d'affiche pour assurer un certain nombre d'entrées. Car le cinéaste a complètement craqué pour la nouvelle perle d'Hollywood : Rooney Mara. Révélée par David Fincher dans The Social Network mais surtout par le rôle de Lisbeth Salander dans Millénium, cette beauté insaisissable à la profondeur incroyable est sublimée par la caméra de Soderbergh, qui la filme avec autant de passion que le réalisateur de Fight Club.

Malgré quelques imperfections de scénario (il y a quelques incohérences), la sensation d'inachevé que l'on peut ressentir à la sortie de la salle n'est qu'une apparence. Car tout le film repose sur les apparences. Même si le Dr. Banks gagne à la fin, le happy-end est en définitive plutôt pessimiste, puisque les illusions et le mensonge prennent le dessus. Soderbergh termine son film par une critique assez amère des lobbys et des laboratoires pharmaceutiques. Cependant, il n'a pas oublié l'essentiel de sa filmographie : s'amuser. Grâce à ce petit jeu sadique avec le spectateur et cette force créatrice, on peut vraiment s'étonner du départ du cinéaste, qui l'avait justifié en disant qu'il ne pensait plus avancer avec le cinéma. Quoi qu'il en soit, son départ en catimini n'oublie pas d'être réussi ; et même si le spectateur n'en aura pas forcément l'impression, il aura assisté à un bien bel adieu.

2013

États-Unis (1h46)

Avec Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum...

Scénario : Scott Z. Burns

Distributeur : ARP Sélection

Note : 16/20

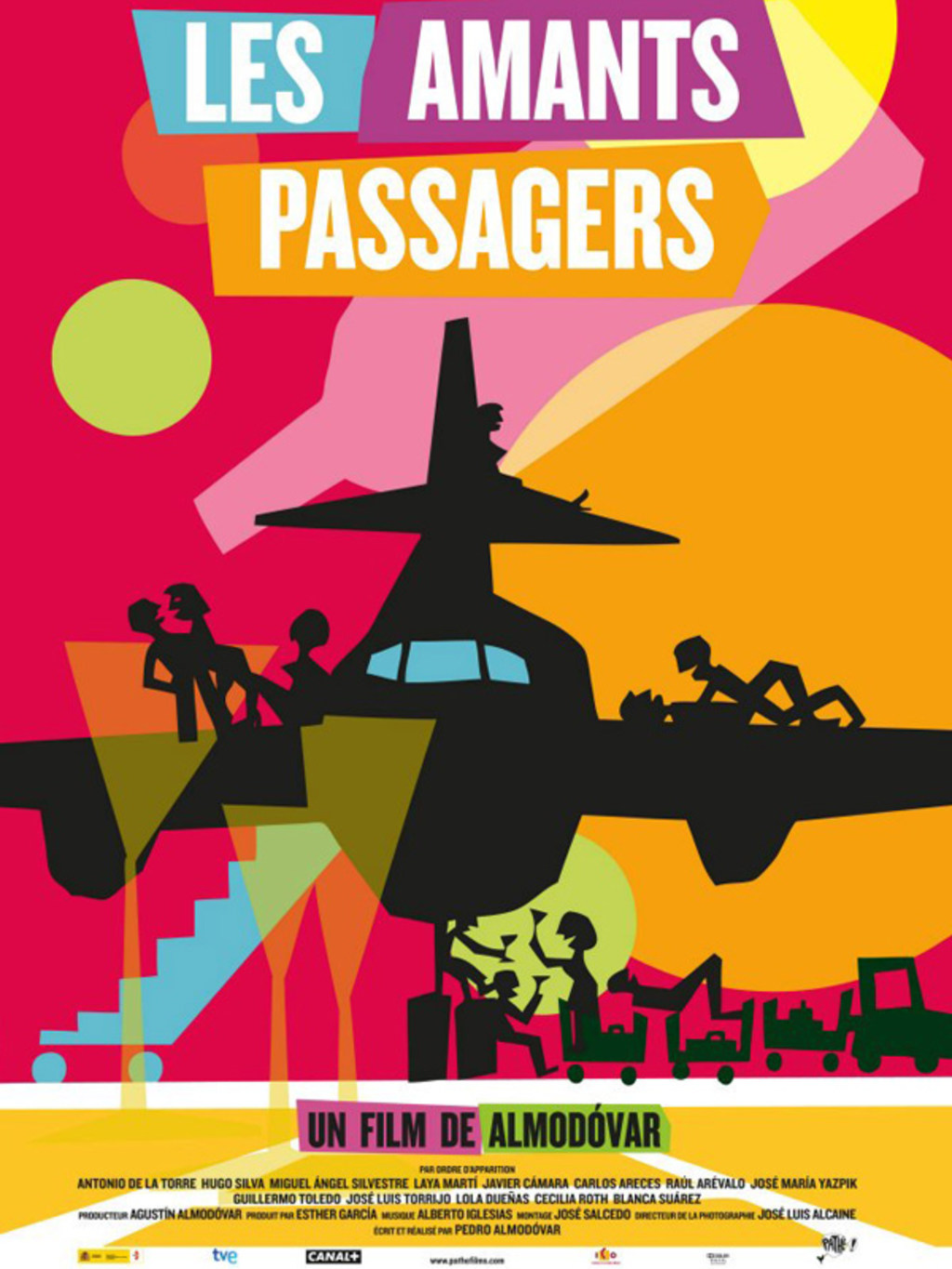

Critique : Les amants passagers de Pedro Almodóvar

Un Almodóvar mineur mais jouissif. Un huis clos dont ressortent tous les thèmes chers au réalisateur.

Une petite négligence d'Antonio Banderas pour débarrasser une piste d'atterrissage, (apprenant de sa femme Penélope Cruz qu'elle est enceinte), et voilà que le vol 2549 de la compagnie Península se voit avoir un problème technique ne lui permettant pas d'aller à Mexico. Après ce caméo réjouissant de deux des acteurs fétiches de Pedro Almodóvar, le reste de son nouveau film se passera majoritairement dans l'avion, aux côtés de passagers de la Classe Affaire, composée d'un couple de jeunes mariés, d'un escroc de la finance en fuite, d'un séducteur qui cherche à échapper à l'une de ses maîtresses, d'une ancienne actrice reconvertie dans la domination, d'un Mexicain qui détient un grand secret et d'une voyante qui pense perdre sa virginité sur ce vol !

Après des films tragiques et tourmentés dont la puissance avait atteint son paroxysme avec La piel que habito (cocktail explosif de tout les thèmes chers au réalisateur au service d'une histoire parfaitement glauque), le cinéaste espagnol le plus reconnu du monde s'offre une petite pause avec Les amants passagers. Si l'on peut voir quelques références à Y a-t-il un pilote dans l'avion ? (sur la forme principalement), Almodóvar n'oublie pas son humour et ses thèmes de prédilection. Dans ce huis clos aérien où les personnages sont enclins à la panique, les comportements les plus bestiaux ressortent (un peu à la manière du Carnage de Polanski). Politiquement incorrect, le réalisateur alterne les histoires macabres et sexuelles (il est toujours autant fasciné par le sadomasochisme) tout en gardant un ton assez léger. Il se permet même d'appuyer son propos avec des protagonistes caricaturaux, dont les stewards (qui sont tous homosexuels). Ces derniers vont d'ailleurs être les principaux amuseurs du long-métrage en prenant drogues, alcool et tout ce qui peut passer dans leurs orifices (je ne vous fait pas de dessins) !

Cependant, le film ne peut pas s'empêcher de livrer un message sérieux. Dans cette histoire en apparence intemporelle, on ressent l'influence de la crise économique qui a particulièrement touché l'Espagne. En attendant de pouvoir atterrir, l'avion tourne d'ailleurs en rond autour de Tolède, comme si l'Humanité, malgré sa technologie et sa capacité à aller toujours plus loin, stagnait. Almodóvar critique également l'intimité liée aux nouveaux moyens de communication (qu'il illustre par une brillante trouvaille qui concerne un téléphone portable). Cela ne l'empêche pas pourtant de cadrer ses personnages dans un décor où les sièges servent de cloisons entre eux (il y a également beaucoup de hors champ et de champ/contre-champ), et où leurs contradictions se reflètent par cette prison de métal aménagée d'une moquette et de sièges ultra-colorés.

Il ressort tout de même un aspect régressif et jouissif de ce nouveau crû Almodóvar. Si les répliques font mouche et si certaines scènes sont déjà d'anthologie (le passage de comédie musicale sur la chanson I'm so excited des Pointer Sisters), ces amants passagersne sont tout de même qu'une œuvre mineure de la filmographie de son auteur. Ce dernier semble le savoir lui-même, mais qu'importe, puisqu'il s'éclate autant que ses stewards défoncés ! Et finalement, si ces précédents films reviennent en tête pendant le visionnage, on s'éclate aussi. Il ne reste plus qu'à espérer que ce cher Pedro ne s'est pas donné de trop longues vacances !

2013

Espagne (1h30)

Avec Javier Cámara, Carlos Areces, Raúl Arévalo, Lola Dueñas, Cecilia Roth...

Scénario : Pedro Almodóvar

Distributeur : Pathé Distribution

Note : 14/20

Critique : The place beyond the pines de Derek Cianfrance

Un drame d'une puissance folle servi par un casting de choix. Derek Cianfrance filme l'Amérique désillusionnée comme personne. On a la larme à l'œil !

Motar miteux dans une foire miteuse, se déplaçant dans des villes toutes aussi miteuses, Luke (Ryan Gosling) se croit en marge de la société et libre, comme le soulignent explicitement ses tatouages et son unique T-shirt troué. Mais lorsqu'il revient dans la bourgade de Schenectady et qu'il apprend qu'une ancienne conquête, Romina (Eva Mendès, poignante) a eu un enfant de lui, sa bulle va s'éclater. Lui-même élevé sans père, Luke ne veut pas commettre la même erreur avec son fils. Mais son petit boulot ne suffit pas à les faire vivre. Il va donc utiliser son talent de conducteur pour braquer des banques. On pouvait craindre un simple plagiat de Drive, de par ses similitudes scénaristiques, et c'est justement grâce à cela que Derek Cianfrance nous double et nous surprend en livrant un film auquel on ne s'attendait pas du tout.

Des résidences insalubres au milieu d'éléments de nature, tel est le décor que nous offre le cinéaste. Contrairement au chef-d'œuvre de Nicolas Winding Refn, qui privilégiait la vision colorée de la métropole pour un film de gangsters en forme de conte de fées, on se retrouve dans un endroit perdu, montré par de nombreux plans-séquences. Le film serait en odorama, on sentirait la crasse et le cambouis. Mais The place beyond the pines n'est pas pro-redneck pour autant. Les bruits de moteurs sont accentués, accompagnés par la musique atmosphérique de Mike Patton. Prisonniers de cette ville et de leur vie, les personnages tentent (Luke le premier) de se libérer. Là où le bitume se lit à la verdure, il se dégage un lyrisme caché derrière cette désillusion (parfaitement retranscrite) du rêve américain.

Mais Cianfrance pousse encore plus loin cette idée du désenchantement. En effet, alors qu'il avait déjà joué dans son précédent film (Blue Valentine) et qu'il était devenu son acteur fétiche, Ryan Gosling disparaît dès le premier tiers du long-métrage ! Si le réalisateur ne fait que renforcer son immense talent par son absence, il donne surtout une véritable rupture au spectateur et à lui-même, prouvant que le choix du beau blond taciturne n'était pas un hasard. Avec sa présence incroyable, le personnage de Luke va hanter tout le reste du film, permettant cependant à Cianfrance « d'aller de l'avant », et de s'attarder sur un nouveau protagoniste : Avery Cross (Bradley Cooper, qui trouve son meilleur rôle), un flic sérieux et ambitieux, qui va devoir aussi faire face à la réalité, ne serait-ce que devant ses collègues ripoux. The place beyond the pines n'est d'ailleurs pas divisé en deux, mais en trois parties, le dernier tiers portant sur les fils de Luke et Avery quinze ans après (prouvant pour ceux qui en doutaient que Dane DeHaan est définitivement un acteur à suivre !)

Le film se transforme alors en un puissant drame familial. Avec ses actes bien définis (comme dans un opéra), il amène différents contrastes, à commencer par cette opposition du classicisme et du réalisme. Les générations se mêlent, tout comme la nature et la ville, et les différents points de vue apportent une réflexion pas conne du tout sur le Bien et le Mal. Car avec sa caméra haut perchée s'amusant à faire des plongées et sa lumière qui apporte perpétuellement l'attention sur les personnages (qu'elle les illumine ou les fuit), Cianfrance offre une vision omnisciente au spectateur. Il le laisse ainsi se faire lui-même son opinion (et les réalisateurs qui ne mâchent pas le travail de réflexion, c'est de plus en plus rare !), mais lui permet aussi de suivre ces destins liés (si vous avez vu Cloud Atlas, vous serez en terrain connu) libérant des sentiments forts et bien traités tels que l'amour parental (enfin, le manque surtout) ou encore la vengeance.

Au milieu de ce trouble sur la paternité, il y a également la question inquiétante sur l'héritage. Que pouvons-nous laisser à nos enfants ? Un patrimoine plus philosophique que matériel. Jason trouvera un bien-être en apprenant à connaître son père Luke. Si ce dernier ne lui aura pas offert ce qu'il aurait voulu, il a réussi à lui transmettre sa passion des motos. La caméra du cinéaste filme quelques actions du père et du fils qui se révèlent identiques. Alors qu'il cherchait à enfouir cette tragique histoire, Avery va devoir souffrir pour permettre un nouveau départ à Jason (et au passage à lui-même) dans une confrontation magistrale qui se fera... dans une forêt. Derrière les pins du titre, il y a finalement la vérité, une Amérique désespérée et lucide, qui apprend malgré tout qu'il faut savoir avancer sans oublier totalement le passé. C'est en définitive un bien bel héritage.

2013

États-Unis (2h20)

Avec Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendès, Dane DeHaan, Ben Mendelsohn, Ray Liotta...

Scénario : Derek Cianfrance, Ben Coccio, Darius Marder.

Distributeur : StudioCanal

Note : 18/20

Critique : Cloud Atlas de Lana Wachowski, Tom Tykwer et Andy Wachowski

Un chef-d'œuvre incroyable qui mélange avec une limpidité déconcertante plusieurs espaces temps et pose une vraie réflexion sur l'être humain. Chapeau les artistes !

Réalisateurs atypiques et férus de défis, les frères Wachowski tentent de continuer sur la lancée de Matrix en livrant des blockbusters à la portée métaphysique. Si la trilogie de Néo est désormais culte, leur bébé Speed Racer (2008) a lui été un échec public. Un échec finalement positif car il permet à ses auteurs de se moquer du box-office et des limites. Ils vont jusqu'au bout de leur pensée, quitte à rebuter les spectateurs. En décidant de s'attaquer au roman réputé inadaptable de David Mitchell Cartographie des nuages, les frères Wachowski prenaient de très gros risques. A travers six histoires dans six espaces temps différents, dans lesquels des vies se retrouvent liées, se croisent et se séparent (incarnés par les mêmes acteurs), ils avaient six chances de se planter.

Premièrement, Andy et Lana ont eu la bonne idée de ne pas se frotter à ce gros projet touts seuls. Tom Tykwer (Cours Lola, cours) voulant participer à l'adaptation, ils ont pu se répartir les différents films en un. Du XIXème siècle aux seventies, en passant par 2144 ou un futur encore plus lointain, les réalisateurs livrent un travail qui n'aurait pas été possible sans une bonne entente. Leur longueur d'onde est la même et cela se ressent dans le résultat final, qui est d'une limpidité et d'une efficacité redoutable. En switchant d'une époque à une autre toutes les cinq minutes, reliant le tout par des raccords magnifiques et des cliffhangers réussis, il est impossible au spectateur de s'ennuyer une seule seconde. De plus, la mise en scène se révèle d'un lyrisme d'une beauté rare. Les décors sont comme toujours chez les Wachowski, inspirés (Néo-Séoul notamment). Sachant aussi bien les sublimer que les laisser en retrait au profit des personnages, notre planète bleue devient un terrain de jeu immense et varié, aux multiples ambiances et couleurs. Alors que l'Homme, en la modifiant, la noircie de plus en plus, elle finit par reprendre ses droits, prouvant sa toute-puissance sur cet être qui n'en est qu'un élément.

Cloud Atlas est donc avant toute chose un film sur l'humain. Sans le considérer comme une créature supérieure mais sans le mépriser non plus, Tykwer et les Wachowski donnent (malgré leur subjectivité) un constat. Si de nombreuses erreurs humaines reviennent au long du film (l'esclavage notamment, réintroduit en 2144), il n'est pas non plus sans espoir. C'est là que les liaisons entre les espaces temps prennent du sens. Tom Hanks, par exemple, incarne six personnages : un infâme salaud obnubilé par l'argent, un propriétaire d'appartements qui garde les défauts de son ancêtre, l'émouvant et innocent Isaac, le romancier quelque peu imprévisible Dermot Hoggins, un acteur prônant la liberté et Zachary, homme revenu à un état primaire mais qui demeure plus intelligent que ses congénères. A travers un petit saphir passant de main en main, le film reflète une véritable évolution au fil des générations, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Cette idée n'est malheureusement pas poussée jusqu'au bout (Hugo Weaving n'a que des rôles de méchants par exemple). Mais au milieu de toutes ces époques, de tous ces personnages et de tous ces sentiments qui se mélangent dans un incroyable tourbillon, il n'y a qu'une seule chose qui demeure : l'amour (chose finalement simpliste mais que l'on a tendance à oublier !).

Cloud Atlas en profite également pour être une magnifique ode à l'avancée et à l'émancipation. Que ce soit contre les religions, l'esclavage ou la tyrannie, les personnages ont besoin de se battre même si leur cause semble perdue d'avance. Sonmi (Doona Bae), un clone travaillant dans un restaurant de Néo-Séoul qu'elle ne peut quitter, devient l'objet d'une révolution. Instruite par Hae-Joo Chang (Jim Sturgess), dont elle tombe amoureuse, elle finit par se faire capturer avec son mouvement, et interrogé par un membre de la corporation Unanimity (invisible mais puissante). Elle justifie son acte en expliquant que, par son sacrifice, la « vérité-vraie » (comme ils aiment le dire) ne peut pas être occultée. Et si une seule personne y croit, cela est suffisant. Les réalisateurs illustrent d'autant plus ce combat par ceux du passé. S'il nous paraît aujourd'hui logique de ne pas avoir d'esclaves, ce n'était pas le cas au XIXème siècle. Après avoir été sauvé par un affranchi, Adam Ewing (Jim Sturgess encore) décide de lutter contre ce fléau de la société. Certaines personnes affirment que le monde n'est pas prêt à certains changements. Cloud Atlas prouve qu'il ne faut pas hésiter, au contraire, à le bousculer (rappelant parfois le récent Lincoln de Spielberg).

Mais le film vaut aussi énormément pour sa direction d'acteurs, qui souligne son propos. Certes, il est amusant de remarquer les maquillages des stars (aussi bien ratés que bluffants) qui n'hésitent pas à changer de couleur de peau ou de sexe (la métamorphose de Larry Wachowski en Lana doit y être pour quelque chose). On suit ainsi l'évolution d'une âme au fil des âges. S l'individu est mortel, les idées, elles, ne le sont pas. Nos actes, même les plus insignifiants, ont une importance. De Halle Berry à Ben Whishaw en passant par Jim Broadbent ou encore Hugh Grant (que je n'aurais jamais pensé voir un jour en chef cannibale !), leur variété d'interprétation est à la hauteur de leur talent, rappelant les multiples rôles de Denis Lavant dans Holy Motors.

Car à l'image de l'ovni de Leos Carax, Cloud Atlas est un hommage au cinéma. Ayant compris comment employer sa force dans un récit complexe sur l'Homme, les Wachowski et Tykwer composent un film à sketchs qui connaît le meilleur, mais pas le pire. Les genres se mélangent, de la comédie british au thriller, donnant un tout bourré de références (on peut d'ailleurs regretter que celles de la partie SF soient trop visibles), comme si les cinéastes avaient réussi à créer le film ultime. En regroupant les autres arts, notamment la musique (le fameux sextette de Robert Frobisher est absolument sublime), seule trace de notre passage sur Terre, les réalisateurs nous préparent à notre départ, et de la plus belle des manières. Après tout, Zachary, une fois vieux et sur une autre planète, raconte l'histoire de l'Humanité à des enfants. Nous ne sommes rien de plus finalement, que de belles histoires qui traversent le temps. De belles histoires qui peuvent faire des films !

2013

États-Unis (2h45)

Avec Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Jim Sturges, Doona Bae, Ben Whishaw...

Scénario : Lana Wachowski, Tom Tykwer, Andy Wachowski. D'après l'œuvre de David Mitchell.

Distributeur : Warner Bros. France

Note : 18/20

/image%2F0564477%2F201304%2Fob_55884f_429015-146538695498003-772116129-n.jpg)